車椅子利用者にとってスロープは安全で快適な移動を可能にします。

スロープの勾配や計算方法について知ることは重要であり、勾配をパーセントで表す方法は特に役立ちます。

この記事では、勾配の計算方法やパーセント表記の意味について解説します。

さらに、スロープの勾配がどのように道路標識などで表示されるのか、そしてその数値がどのように求められるのかについても紹介します。

車椅子利用者や介助者が安全に利用できるスロープの条件や設計基準も理解することで、より安心して移動できる環境が整います。

勾配の計算や測定方法に関する詳細な解説を通じて、よりバリアフリーな社会の実現に向けた一歩を踏み出しましょう。

車椅子のスロープの勾配角度で適切なのは

車椅子利用者が安全かつ円滑に移動できるためには、スロープの勾配や角度が重要です。

この点に関して、国土交通省所管のバリアフリー法「建築物移動等円滑化誘導基準」が指針を示しています。

この基準は、高齢者や障害者が安心して移動できるよう、スロープの勾配や角度を規定しています。具体的には、以下の基準が設けられています。

屋内の基準

- 勾配は1/12以下であること。水平に12m進むと高さが1m上がる勾配を意味し、角度は約4.77度となります。

- 幅は、階段に代わるスロープは150㎝以上、階段に併設するスロープは120㎝以上であること。

- 高さが75㎝を超える場合は、高さ75㎝以内に踏み幅が150㎝以上の踊り場を設けること。

ただし、国土交通省が定める「車椅子使用者の利用上支障がない」と認定されたスロープについては、1~4の基準は適用されません。ただし、勾配が1/12を超える部分には両側に手すりが必要です。 - また、高さ16㎝を超えるスロープには、両側に手すりを設ける必要があります。

これらの基準から、屋内のスロープで適切な勾配は1/12以下であり、角度は4.76度以下であることが示されます。

屋外の基準

屋内とは異なり、屋外のスロープには独自の基準が適用されます。

- 勾配は1/15以下であること。これは、水平に15m進むと高さが1m上がる勾配を意味し、角度は約3.82度となります。

- 幅の基準は屋内と同様です。

- 高さが75㎝を超える場合(勾配が1/20を超えるものに限る)は、高さ75㎝以内に踏み幅が150㎝以上の踊り場を設けること。角度が1/20の勾配である場合、角度は約2.85度となります。

- 高さ16㎝を超え、かつ勾配が1/20を超えるスロープには、両側に手すりを設ける必要があります。

これらの基準から、屋外のスロープで適切な勾配は1/15以下であり、角度は3.81度以下であることが示されます。

これらの基準を遵守することで、車椅子利用者が安全に移動できる環境が整います。

車椅子でスロープの勾配を自力自走や介助する限度

車椅子利用者にとって、自力でスロープを利用する際の制約や適切な勾配は個人によって異なります。

自力での移動の場合、勾配が緩やかであるほど移動が容易になります。

車椅子を自力でこぐことは、平坦な道路でも大変な力を必要とします。坂道では上りは特に力が必要であり、下りでは正面から進むと前かがみになることで恐怖を感じることもあります。

したがって、車椅子利用者が自力でスロープを利用する際には、車いすに乗る人自身の体重や介助者の力が重要な役割を果たします。

介助者が車椅子を押す場合でも、スロープの勾配がきつくても介助者が押す分には大丈夫だと思いがちですが、実際にはそうではありません。

勾配の1/12とは、水平に12m進むと1m高さが上がることを意味します。この勾配を分数で表すと、分母(水平面)の数が大きいほど緩やかな勾配になり、上り下りしやすい斜面となります。

個人の能力や体力、障害の状態によって自力で利用できる限度は異なります。

バリアフリー法では、車椅子利用者が自力で利用できる勾配や角度の基準を定めています。

屋内では1/12以下の勾配が一般的ですが、実際には1/8勾配がよく使用されています。

これは、車椅子利用者が手の力を使って自力で利用できるかどうかを考慮した基準です。

以下の表は、車椅子利用者が自力で上り下りできる勾配や、介助者が利用者を上り下りする際の勾配についての一般的な指標で筆者の主観も入っております。

|

勾配 |

1/8 | 1/12 | 1/15 |

1/18 |

|

自走 |

× |

△ |

〇 |

〇 |

|

自走 |

× |

△ |

〇 |

〇 |

|

介助 |

×に近い△ |

〇 |

◎ |

◎ |

|

介助 |

△ |

〇 |

◎ |

◎ |

車椅子利用者のためのスロープの設計について

車椅子利用者のためのスロープは、高さ30cmに対して540cmの斜面が必要とされます。

この斜面は、利用者が安全かつ円滑に移動できるように設計されるべきです。

理想的な場合は、平坦で広いスペースが望ましいですが、実際にはスペースの制約も考慮しなければなりません。そのため、完璧な条件を満たすことができない場合もあります。

車椅子利用者が自力で車椅子を漕ぐことができるかどうか、また介助者と共に安全に走行できるかは、利用者の上半身の体力や介助者の力によって判断されます。

安心して利用できる勾配は1/18であり、この勾配では高さ30cmに対して540cmの斜面が必要になります。そのため、スロープを設置する場所を確保することが必要です。

また、車椅子の選択も重要です。利用者が安全かつ快適に利用できるよう、適切な車椅子を選択することが重要です。

こちらは車椅子選びの時に重要な各車椅子の特徴を記載していますので参考にしてください。

▼関連記事▼

自走式車椅子とは!自操式車椅子の自走式と介助式の違いと特徴や選び方

病院内に設置されているスロープの勾配は一般的には約5%~8%程度であり、これは約1/12~1/15の勾配に相当します。

スロープの勾配は、利用者が車椅子やベビーカーなどを利用して移動する際の安全性と快適性を考慮して設計されます。

スロープの勾配計算パーセントで表すには?

スロープや斜面の勾配は、一般的に2つの方法で表されます。

勾配値(勾配)を使用する方法

まず、勾配値(勾配)を使用する方法があります。これは、水平長さを基準の長さ1(または100%)とし、垂直長さの値を勾配値とします。

たとえば、1/12や9.0%などがそれに該当します。

次に、角度(度)で表す方法もあります。これは、水平面に対する面の傾斜を度数で示します。例えば、20度などです。

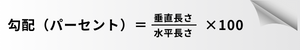

勾配をパーセントで表す場合

勾配をパーセントで表す場合、例えば9.0パーセントとは、垂直長さが水平距離の9%に相当し、水平距離100m進むと高さが9m上がることを示します。

この場合、勾配の角度は約5.1度となります。

道路標識などで見かける「勾配9%」の表記は、山道などで長距離かつ大きな高さの勾配がある場合に、角度から勾配の数値を計算して表示しています。

スロープ勾配の計算や測定方法は、スロープを斜辺として、水平と垂直の長さを把握することで行うことができます。

片方の長さしか分からない場合には、他方の長さを求める必要があります。スロープの勾配をパーセントで表すには、次の計算式を使用します。

- 斜面の垂直方向の長さ(高さ)を求めます。

- 斜面の水平方向の長さ(水平距離)を求めます。

- 垂直長さを水平長さで割ります。

- 上記の結果に100を掛けます。

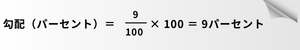

例えば、垂直長さが9メートル、水平長さが100メートルの場合、勾配(パーセント)は次のように計算されます。

したがって、この場合のスロープの勾配は9パーセントとなります。

スロープの勾配をパーセントで表すことで、斜面の傾斜度をわかりやすく示すことができます。

また、片方の長さしか分からない場合でも、カシオのウェブサイトにあるカシオのサイト「三角関数」のツールを利用すれば、簡単に答えを得ることができます。

まとめ

車椅子利用者にとって、安全かつ円滑な移動が重要です。

スロープの勾配や角度の理解は、その安全性に直結します。

この記事では、勾配の計算方法やパーセント表記について解説しました。

適切な勾配は、個々の能力や環境に合わせて設計されるべきです。バリアフリー法の基準や道路標識に示される勾配には意味があります。

スロープの安全性は、利用者や介助者の安心と快適な移動を支えます。

コメント